淠河学校文化之溯本求源——“淠”字探究

二、从 到

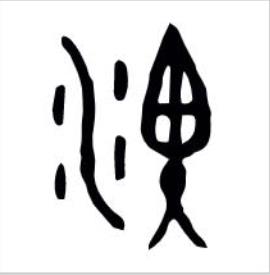

到 到“淠”,甲骨文到钟鼎文到现代简体字的字形演变。

到“淠”,甲骨文到钟鼎文到现代简体字的字形演变。

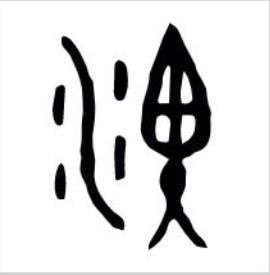

古时陆路交通不发达,水路就成了物资运输、经济往来最便捷的方式。人们依水而生,离不开竹筏。“沛”作为水名,先祖们造字时就结合水路运输的特点,甲骨文 ,就像竹筏一样, “沛”表示有水有草的地方,也是充盛丰沛的意思。象征了祖先们对自然河流的崇尚和渴望生活丰盈的美好愿望。

,就像竹筏一样, “沛”表示有水有草的地方,也是充盛丰沛的意思。象征了祖先们对自然河流的崇尚和渴望生活丰盈的美好愿望。

在竹筏上捕鱼、运输物资需要长时间的生活,为了获得熟食,我们的祖先们用古老的智慧,想出了在竹筏上用火炉等器具上蒸,来获取食物的办法。这种方式一直延续至今。淠河的下游支流与丰乐河,杭埠河在三河古镇处汇集。三河古镇自古以水路交通闻名,一直采用船上蒸菜。如舒城县三河镇的特色蒸菜:元宝鸭,米粉肉,米粉蒸饺,辣椒蒸干子……蒸菜,寄托着老百姓对美好生活的向往,代表蒸蒸日上的意思。社会在发展,生活在改善,文字也在随之演变。 即“沛”字逐渐演化成

即“沛”字逐渐演化成 即“淠”字。

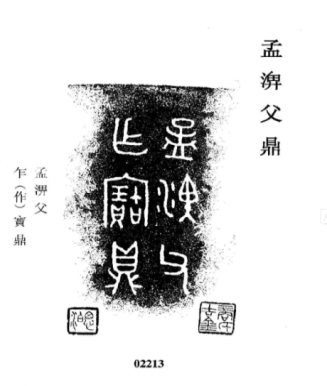

即“淠”字。 出于西周制“孟淠父鼎”刻金文:《殷周金文集成》2202词条

出于西周制“孟淠父鼎”刻金文:《殷周金文集成》2202词条

三、沿袭“淠(pèi)”音,传承历史。

淠字见于《诗经》,读作pì,指芦苇长得茂盛,风帆猎猎飘扬,并不是沛河的名称。

淠(pèi)河即是沛河,已经称呼了至少3000多年,这个历史传统一直存在于百姓的口语中,官方的文件中,新旧地名、人名中,一些重要的建筑中。土地革命战争时期,有诸佛庵籍烈士刘淠西,上世纪60年代有中学教师陈淠衡,后来有司法工作者陈忠淠,1958年,六安城北有淠声剧场,六安城郊有淠源公社。当时都读作(pèi)的。民间继承并保存了3000多年的传统,淠河就应该叫作(pèi)河,这是淠河流域人民大众通过口口相传保留下来的“活化石”。

四、专访皖西古代史研究专家,再证“淠(pèi)”音。

在查阅了大量了资料之后,淠河学校筹建负责人刘亚非又专程去拜访了皖西古代史研究专家姚治中教授。

姚教授说1976年后,经过30多年的改革开放,现代化的载体(包括现代化的“新人类”)越来越多,普通话的推广越来越占有强势,这本来是好事。但是语言是民族心理和民族文化的载体,所以应该在推广的同时考虑民族传统和人民大众的接受度,正因如此,六( lù)安仍然读作lù ān,而没改称liù ān。因为pì的发音与屁相谐,不仅难以接受,更会引来许多难以预料的尴尬。

与姚教授依膝促谈,忘却了时间也忘记了空间,深切地感受到姚教授对皖西文化的执著探寻、对历史文明的严谨态度、对皋陶大地的情怀。依依不舍与君惜别,83岁高龄的姚治中先生思维敏捷、精神矍铄。临行时握着我的手嘱托我们:希望淠河学校能够继承和发扬淠河文化的优良传统;希望淠河学校可以匹配母亲河之名;希望淠河学校的未来可以成为淠河文化的一部分!姚教授的嘱托任重而道远,我辈定将上下而求索!

淠河是六安人民的母亲河,六安人对它怀着深厚的感情。几千年来,六安人称它为淠(pèi)河,这已成了习惯,成了历史。这里面饱含着无尽的情思,无尽的乡愁!淠河应该叫作pèi(淠、沛)河!有历史传统,也有群众基础。这是淠河流域人民大众通过口口相传保留下来的“活化石”。