烽烟里的墨痕

烽火连三月,家书抵万金。无情战火持续蔓延神州大地,浓烈的思念被炮火阻隔千里。1937年,六安人安中原随八路军部队辗转陕西一带,在枪林弹雨之中、生死存亡之际,他满腹的思念与担忧只能伴着笔尖沉甸甸的露水,滚落在粗粝的纸纹里,化为一句句对妻子的思念、一声声对兄弟的嘱托、一次次对父母的愧疚。

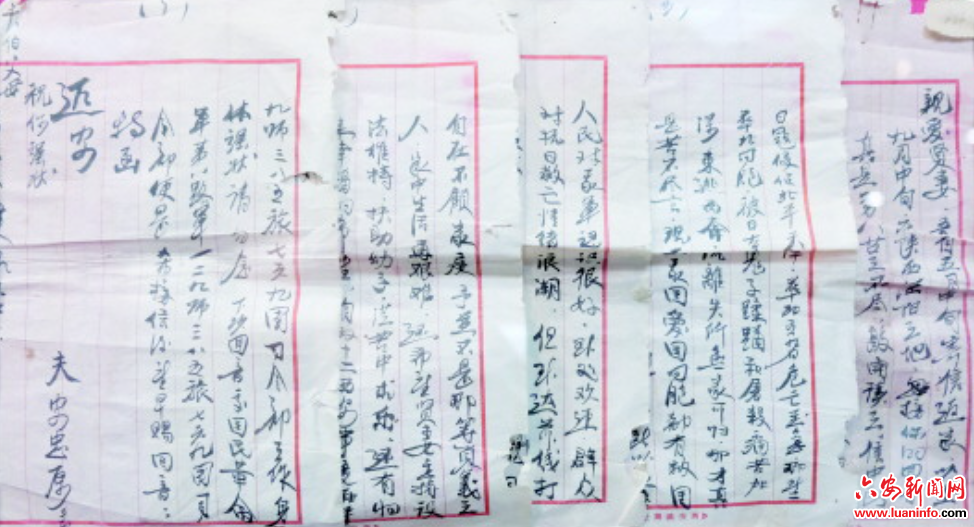

1937年4月28日下午,仍在抗日战场上的安中原收到了家中妻子方成宏的来信。还是那么熟悉的字迹,那么朴实而亲切的话语,虽透着生活的愁苦,却仍不忘关心他的安危,仿佛妻子来到身边柔声轻语,细数家里大大小小的事情。身处动乱的战场,安中原心中却仿佛被人轻轻按下暂停键,翻涌的情绪静止,只留下安稳的空白。他给妻子的回信中写道:“贤妻:予旧历四月二十八日下午忽接读次函备诉,一切素知,蒙贤妻美意,高台心悬神驰,苦闷愁肠,恩重如山,情深似海。”在硝烟间隙,他只能透过信纸,一遍遍摩挲记忆里的那份温柔。念及家中年事已高的母亲,她的身体健康一直是他最大的牵挂。离家远行前,母亲满是担忧却强装镇定的眼神,那一声声“平平安安,早去早回”仿佛还在耳边回响。他恨自己不能在母亲身边尽孝,可战场局势波诡云谲,无国便无家,国为本,家为末,他深知自己肩负的责任。即便遗憾无法常伴母亲亲侍左右,也只能托付于妻子:“母亲大人年老,玉体衰弱,生活艰难,希望贤妻热心侍奉孝敬,劝慰慈爱的母亲宽心。我在外面光荣,不必心悬扰虑。”

油灯昏黄,思念随墨迹在纸间游走。他不禁又想起家中的儿子贵柱,曾经瘦弱的小小身影总跟在自己身后,一晃眼竟已到了娶亲的年纪,成长为能挑起门楣的男子汉。舅父一家平日里对他们多有照顾,此次又是亲上加亲,他心中欣喜之余更是感激万分。可一想到自己如今身在远方,不能亲自操持儿子的婚事,安中原挺直的脊背微微佝偻,指尖轻轻摩挲信纸,油灯在纸上投下摇晃的光晕,他将满心的歉疚化作笔尖的温柔,字里行间满是复杂又深沉的情感。闭上眼,他仿佛能看见妻子瘦弱却坚韧的身影,在家中院落与邻里间来回穿梭,为儿子的婚事忙得脚不沾地,每一根发丝都透着疲惫与辛劳。然而,即便遗憾与歉疚如潮水般在心头翻涌,他为国家和民族解放事业奋斗终生的信念并未动摇半分。笔锋轻转,他写道:“我国已到了亡国威胁紧急关头,人民有生死存亡之危险,到那时国亡,家也亡,哪里有什么家庭呢!就是说有万贯家财,又从哪里谈起保守?当前主要是集中国防力量,团结御侮,一致抗日,才是唯一出路。”他憧憬着,待战争的硝烟散尽,自己踏上归乡的路途,定要好好补偿家人这些年来的艰辛与等待,把曾经错过的温馨时光一一拾回,让家人的日子越过越红火,越过越有盼头。

安中原自五月中旬寄信回家,直到九月中旬在陕西泾阳才接到回信。战火烽烟下的泾阳,朔风瑟瑟,士兵们在军营中忙碌着,前线的紧张局势让安中原倍感忧虑。翻看妻子的信,字里行间透出的艰难让他内心愈发沉重。信中提到家中生活的窘迫,妻子默默承担着家庭的重担、照顾着家人,安中原感到无尽的愧疚和心痛。因此,他一番思量,百忙之中抽空又给妻子寄去一封家书。

随着战火蔓延,安中原的军旅生涯并不平坦。1937年7月7日“卢沟桥事变”后,战争愈发激烈,日军侵占华北,民众流离失所、生灵涂炭,惨状令人心痛。他在信中写道:“那些华北同胞被日本侵略者蹂躏和屠杀,痛苦加深,东逃西奔,流离失所。”他感受到来自家乡的呼唤,但也明白自己肩上重任的紧迫。信中,安中原鼓励妻子尽力维持家中生活。尽管内心对妻子怀有深深的歉意,他还是极力劝慰妻子照顾年迈体弱的母亲。他故作轻松地告诉妻子,自己在外面抗日救国、为国尽忠,妻子在家里侍奉母亲、为家尽孝,一个尽忠,一个尽孝,做的都是光荣的大事,传出去必定美名远扬。

安中原所在的八路军第一二九师,奉命东进,准备渡过黄河,参与抗击日军的战斗。在这段艰苦的征程中,安中原和战友们在前线打了数仗,虽有胜利,但伤亡也很惨重。他们在陕西的土地上,经历了无数次血与火的洗礼,目睹了战争带来的苦难与人性的光辉。

硝烟散尽的战场归于寂静,安中原终于能借着营帐里昏黄的灯火,伏案写下这封积压已久的家书。他在信中细细描绘着前线惊心动魄的战况,每一处细节都凝聚着他对这片土地的赤诚,字里行间皆是战士的豪情与坚韧。“予虽在外,为国家负一份责任,并不像其他军队,虽未担任什么高职,也是为了救国家、为民族、为家庭而奋斗。”信笺末尾,安中原凝视着跳动的烛火,郑重写下对未来的期许,鼓励妻子要坚强,继续在艰难中寻找生活的乐趣,并期待着下一次通信。

随着抗战的不断深入,安中原和他的战友们在无数个夜晚共同守望,等待着和平的到来。每一封家书,都是他们心中那份纯粹而坚定的信念,也是他们对未来的期盼。尽管战争的阴霾依旧笼罩,但家国情怀早已在他们的心中扎根,成为了他们抵抗一切困苦的力量源泉。

1937年12月,寒风刺骨的季节,安中原久违地与兄长通信,字迹略显仓促,却字字饱含深情。他迫切地想知道家乡的一切:父母兄嫂是否安好?今年的收成如何?物价是否飞涨,让家人生活艰难?家书中,他提及“西安事变”后国共合作抗日,以及“卢沟桥事变”后日军疯狂侵略的残酷现实。他用简短的文字,描述了战区父老乡亲遭受的苦难:房屋被毁,妻离子散,沦为亡国奴的悲惨境遇。这让他真正目睹了战争的残忍,感受到人民的坚韧,更坚定了他抗日救国的理想信念。他与战友们并肩作战,共同谱写了一曲曲可歌可泣的英雄赞歌。他历经磨难却依然坚强,用自己的行动诠释了作为军人的责任和担当,也为后人留下了宝贵的精神财富。

1948年,已任三十八旅旅长的安中原在晋中战役中奉命率部堵击敌人逃跑,作战中不幸中弹牺牲,倒在黎明到来之前。回望他的一生:作为儿子,他满心愧疚于未能常伴母亲左右、尽孝床前;作为父亲,他遗憾错过孩子成长的每一个珍贵瞬间;作为兄弟,他自责未能为家庭分担更多重负;作为丈夫,他心疼妻子独自挑起家庭的重担、默默承受生活的艰辛。但在国家大义面前,他无愧于养育他的土地,无愧于指引他的中国共产党。他深知,国若不存,家将焉附?身为八路军战士,他的家书不仅是个人情感的流露,更是那段烽火岁月的见证。后人从中既能感受到战争的残酷无情,也能领略到军人的钢铁意志,更能在字里行间触摸到人性的温暖光芒,体会到战争背后那份对和平的深切渴望。(黄盼 宋晶晶)