为胜利定格:老照片里的皖西欢腾

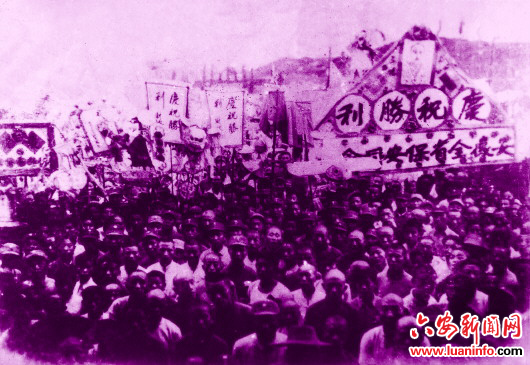

1945年9月3日,安徽战时省会立煌县金家寨军民举行庆祝抗战胜利万人大游行。(资料图片)

8月27日,六安城区大别山革命历史纪念馆,讲解员陈瑞结合照片为游人介绍皖西人民欢庆抗日战争伟大胜利的历史瞬间。记者 田凯平 摄

徜徉历史长河,岁月如同洪流,卷走了无数的人和事,却将一些值得铭记的瞬间,永恒地定格在老照片之中。走进皖西大地上的历史纪念场馆,掀开抗战的序章,总有这样一张弥足珍贵的照片,拍摄于1945年9月3日。它如同一把钥匙,开启了烽火岁月的记忆之门,让后人得以铭记胜利的欢腾和喜悦。

在这张黑白老照片中,安徽各界民众齐聚金家寨,庆祝抗战胜利。军民欢聚一堂,巨大的条幅甚是引人瞩目。人们的脸上,洋溢着难以抑制的喜悦——那是历经苦难后重获新生的欢愉,更是对和平的热切期盼终于实现的满足。在那个特殊的日子里,不仅是金家寨,在皖西、安徽乃至全国,都沉浸在一片欢庆胜利的海洋中。

金寨县槐树湾乡双石村王湾组,93岁的李术生老人,便是这张照片背后故事的亲历者。出生于1932年的他,祖祖辈辈生活在这片大山里。日军的入侵,打破了山村原本宁静的生活。父亲身体残疾,无法行走,在日军烧杀抢掠时,母亲一把抱起独生子李术生,跌跌撞撞逃往屋后的莽莽山林。

“父亲说,那些日军就像疯了一样。圈里的肥猪,窝里的母鸡,都被抢走了。”李术生回忆,父亲瘫在床边,眼睁睁看着刺刀挑开箱柜,抢走全家过冬的棉衣。更凶险的一幕发生在撤离前,一个日军士兵狞笑着走近父亲,突然抡起军刀,用沉重的刀背狠狠砸向他的头顶。“幸好是在冬天,父亲戴着厚棉帽,刀背砸下来,头骨虽然没碎,但头皮发麻,吓得魂都飞了……”李术生比划着头顶,仿佛还能感受到父亲当时的恐惧。

崎岖的山路上,茂密的深林中,儿时的李术生常能看到抗日的新四军身影。他们有时蹲在溪边擦枪,有时和山娃娃聊天:“等打跑了鬼子,让村里的孩子们继续上学堂。”这些细碎的温暖,如同寒夜里的星光,照亮了李术生灰暗的童年记忆。

像李术生这样拥有刻骨铭心经历的人,在当时的六安并非个例。1938年春,日军的铁蹄踏破江淮。自此,皖西人民便生活在水深火热之中。然而,不屈的皖西儿女从未放弃抵抗。

六安,因扼守大别山咽喉的战略地位,成为安徽抗战的“心脏”。国民党安徽省政府迁至金家寨,中共安徽省工委、鄂豫皖区委等在这里成立,新四军第四支队在流波䃥整训后挥师东进。叶挺、张云逸等将领穿梭于山林间,在“刀尖上”织就抗日民族统一战线。

富金山巅的肉搏、鹿吐石铺的鏖战、查儿岭上的伏击、长冲岭的阻击战……漫长的抗战岁月中,六安地区共有200余万人参加各类生产和支前工作,30余万人参加常备队以上的军事组织,一场场殊死搏斗遍布皖西。

“日本投降了,我们胜利了!”1945年8月15日,突然响起的广播声,犹如一道惊雷。13岁的李术生冲出校门,只见山道上全是奔走相告的乡亲。

不久后,六安、舒城、霍山、霍邱等地相继举行了盛大的集会,庆祝全民族抗战的胜利。“母亲在家照料瘫痪的父亲,叔叔带我去参加庆祝大会。”李术生回忆起当时的场景,仍历历在目。山路上挤满了人,挑着货担的商贩、拄着拐杖的老兵、抱着孩子的妇人……平日里一个小时的山路,那天走了几个小时。

在李术生快到县城时,远远看见黑压压的人群像潮水般涌向街心,锣鼓声、鞭炮声隔着山谷就传了过来。唱戏、舞狮、玩灯,来自全省各地的代表齐聚金家寨,共同庆祝这来之不易的胜利。

八十年前,李术生走的盘山小路,如今已变成了致富的康庄大道;庆祝大会的场地,已被梅山水库淹没;庆祝大会的街头,成了车水马龙的商业街。但李术生总能通过老照片,清晰地还原记忆的原点。

市委史志室主任唐玉刚说:“全民族抗战爆发后,国共两党的安徽省级领导机构先后移至六安境内,或在六安成立,六安成为安徽省暨大别山区国共合作抗日的政治、军事指挥中心。共产党领导的新四军第四支队挺进前线,配合国民党军队正面战场作战,地方抗日武装奋起杀敌,六安成为华中抗战的重要战场。六安人民全力支援抗战,贡献了大量人力物力,培养和输送了大量抗战和建设人才。六安军民为打败日本侵略者、争取中华民族的解放作出了不可磨灭的贡献。”

这张八十年前的老照片,不仅仅是一个画面,更是六安人民抗战历史的见证。它承载着那段烽火岁月的苦难与抗争,时刻激励着后人:传承红色基因,赓续奋斗精神。(记者 汪娟 储著坤)