由“物理整合”激发的改革效应

——紧密型医共体建设的“霍山模式”

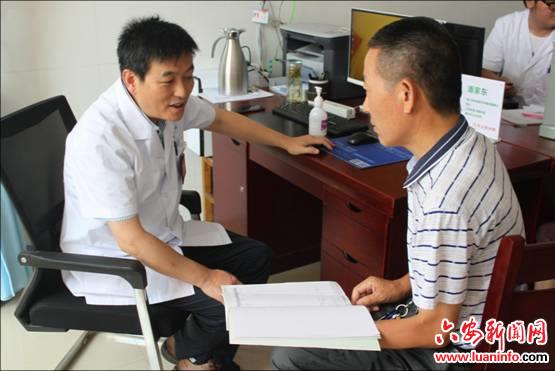

“这位病人的病情相对比较复杂,需要按时吃药,鉴于病人年纪较大,你们一定要和病人及家属做好沟通建议,做好治疗和预防工作。”日前,在霍山县医院与儿街分院的名医工作室里,来自霍山县医院医共体集团的专家正在和病患沟通病情,分院的医生们在旁边认真记着笔记,学习相关医疗诊断知识。

这是霍山县实施紧密型医共体的一个缩影。2019年5月,霍山被安徽省确定为县域医共体改革试点县。随后,霍山县对县、乡两级医院进行物理整合,成立两个医共体集团。短短一年时间便产生了很好的化学融合:逐步实现上下级医院经济利益一体化、医疗服务能力同质化,医疗工作由“治病为中心”改变为“以防病为重点”,医疗机构由“要我控费”转变为“我要控费”,打造了极具特色的“霍山模式”,被省政府表彰为“全省综合医改真抓实干先进县区”,也让百姓真正享受到了医改的福利。

形势倒逼,不得不改

炎炎夏日,临近中午11点,霍山县医院与儿街分院的诊疗室里依然人头攒动。附近的居民依稀记得,一年前,霍山县与儿街中心卫生院的大门上多了一块“霍山县医院与儿街分院”的牌子。从此之后,县医院的名医、专家来到家门口,有病往外跑的渐渐少了……

“与儿街靠近县城,交通方便,以前周围百姓身体稍微有点毛病,都往县城跑,想去大医院。卫生院里的医护人员积极性受到打击,一些年轻人和业务骨干也都跟着走了,久而久之形成恶性循环。”霍山县医院与儿街分院副院长叶青告诉记者:“通过10多年的医改,诸如与儿街这样的乡镇卫生院,医疗硬件设施已经较为完备,但由于医技能力和医疗服务水平的限制,离群众最近的乡镇卫生院、村卫生室,在老百姓心里却是愈发的疏远。”

“已经到了不改不行的地步了。”霍山县卫健委主任彭宗怀说,经过2009年基层医改和2012年县级公立医院改革,乡镇卫生院、村卫生室医疗环境得到了较大的改善,同时也留下了较重的债务。然而计划赶不上变化,随着社会经济的不断发展,人们对医疗服务有着更高更强烈的需求。特别是近几年来,患者外流形势越来越严峻。

为了改变这一窘境,霍山县尝试着一系列改革,但效果不太理想。2019年5月,安徽省发布《关于推进紧密型县域医共体建设的意见》。霍山县作为首批启动紧密型医共体建设的37个县(市)之一,在前期摸索的基础上,率先启动,于7月初成立霍山县医院医共体和霍山县中医院医共体两个医共体集团。

抓住“紧密”,刀刃向内

什么是“紧密型医共体”,老百姓大多回答不上来,但他们明显感觉,乡镇卫生院不仅面貌焕然一新,还有县里医院的名医专家排班坐诊。

在霍山县医院医共体集团董事长、院长潘家东看来,紧密型医共体建设的关键在“紧密”。必须要突破横向壁垒,打破条块分割、各自为阵的局面。

为了达到这一目的,霍山县在坚持政府办医主体责任不变的基础上,赋予了医共体更多自主权,例如医共体集团可派人到下级医院担任院长等,让县乡机构建立起“一家人、一本账、一盘棋”的集团发展模式,实现经济利益一体化,医疗服务能力同质化。“简单地讲就是下级医院相当于上级医院的一个科室。”潘家东说。

在霍山县医院与儿街分院里,记者看到,在醒目位置标识了“潘家东名医工作室”。一年来,潘家东每周三上午都会来到这里坐诊,与他一起下沉到该院的还有总院的医务科、神经内科、超声诊断科的专家以及护士长、药师等。

彭宗怀把霍山紧密型医共体建设定义为“一次刀刃向内的改革”。

那么,该如何打破以往人才流动“死水一潭”、绩效分配“吃大锅饭”,让各方面的人才沉得下去、坐得下来、干得有劲呢?

“我们通过实行集团内干部、技术骨干下派和上挂制度,将干部、技术骨干流动政策与干部任免、绩效考核和职称评聘紧密挂钩。另外,在绩效总额控制的前提下,实施多劳多得、按劳取酬,通过绩效分配向高风险、高技术含量、高劳动强度的岗位重点倾斜等举措,鼓励和推动总院医疗服务力量下沉到基层。”

潘家东告诉记者,霍山县医院医共体集团下设9家分院、78个村卫生室。一年来,共下派医疗专家3510人次,专家门诊1047人次,教学查房816人次,知识讲座、业务讲座152期,会诊病例讨论302例,开展手术麻醉129人次,超声检查631人次,来总院进修38人。

一串串数字背后是群众的切身感受。“在家门口就能看到专家,享受到大医院的服务,起付线又低,报销比例比县医院还高。”家住与儿街镇的一位居民高兴地说到。而霍山县医院与儿街分院副院长叶青最直观的感受是医院的病人多了、医生的心安了,“现在每天就诊患者在70人左右,专家下沉的那天可超过100人。”

“基于价值”,创造价值

“不仅要让老百姓能就近看病、看得起病、看得好病,更要让他们少生病。”彭宗怀认为,改革的初心和使命是守护群众健康。

而按照传统医院的运营模式,病人越多,医院收入越高,所以医院“以治病为中心”。如何让医疗机构改变逐利倾向,转变到“以防病为重点”?彭宗怀认为,医保支付方式改革是“牛鼻子”。

推进过程中,霍山县实行医保基金“结余留用、超支不补”的模式。打个比方,霍山县医院医共体集团签约管理的居民是100人,假如财政按城乡居民参保100元/人的标准,总计一年支付10000元给医共体集团。如果用了9000元,那么1000元就可以作为结余,留给集团使用。这意味着,霍山县的医疗机构和居民,成了“利益共同体”。

在政策的促使下,霍山县的医院开始想方设法让居民少生病、少住院,并创新实施“基于价值”的医疗健康服务。

据潘家东介绍,这种服务模式的“价值”在于变以往公共卫生注重过程的考核办法为注重结果的考核方式,包括医院和医生在内的医疗服务提供者,根据病人的健康状况而获得报酬。

前不久,《霍山县紧密型医共体健康促进管理及城乡居民医保基金包干使用考核激励办法》(试行)正式出台。《办法》规定由县财政安排资金900万元、医共体集团配套360万元,合计筹措资金1260万元,用于推进“基于价值”的健康服务工作。通过考核医保资金有无缺口,高血压、糖尿病并发症的发病率,县域内就诊率等多个指标,年终一次性奖励给乡镇卫生院的医务人员和村医。

“居民越健康,医共体的成本支出就越少,医保基金结余就越多,医护人员也越受益。”彭宗怀告诉记者,医院从“要我控费”转变到“我要控费”,控制不合理医药费用,降低患者的医疗费用。同时,帮助乡村医疗机构提高服务能力,大力开展家庭医生签约服务,做好健康管理,有问题尽量在乡镇卫生院解决。统计数据显示,截至今年5月底,霍山县域就诊率由2019年的79.8%提高到83.2%,基层就诊率由2019年的59.75%提高到65%。(皖西日报融媒体记者 张少尉 汪 娟)